金沢大学附属小学校

福田晃

めざしたいコミュニケーションの姿

多様な考えをもつメンバー間でアプリアイデアをひとつにまとめようとする姿

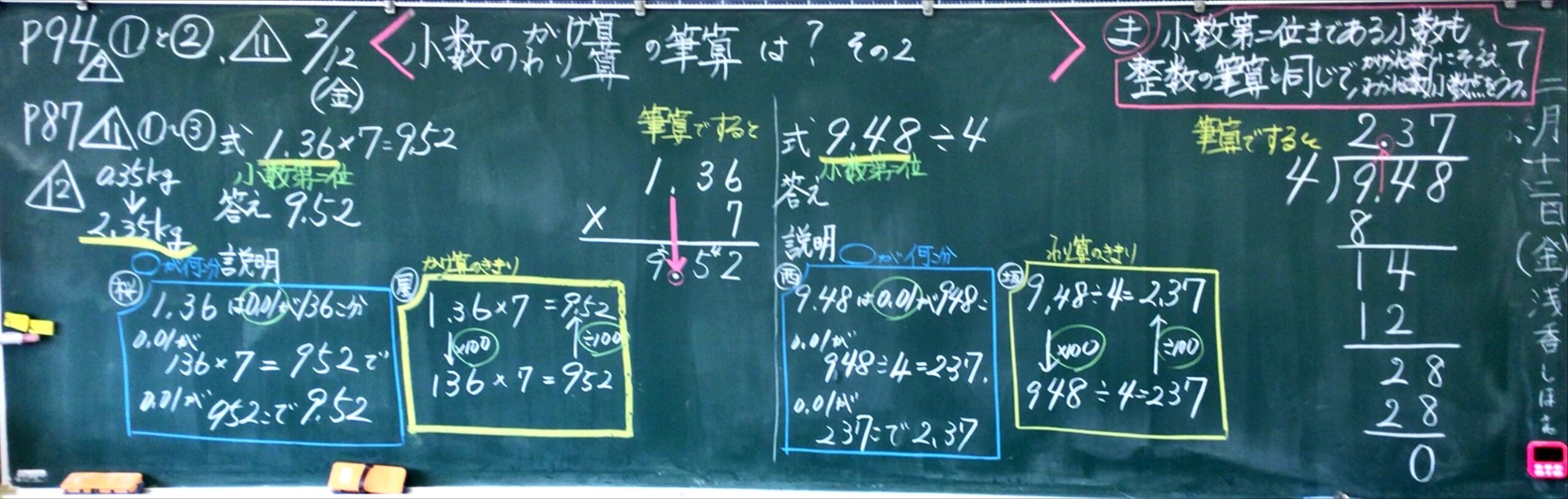

2学期の総合では自分たちが近江町市場に買い物に行った中で困ったことを解決するアプリのアイデアを形にし、プログラミングコンテストに応募することになりました。アプリづくりのステップ(①課題設定→②希望→③内容→④詳細の動き)に即して、グループごとに詳細を決めていきました。その際には、「全員が納得する」ということを条件とし、それぞれのグループの話し合いそのものを毎時間評価させました。自分たちのグループの話し合いにおける課題を毎時間明確にしながら次時にいかす中で、話し合いの質そのものに高まりが見られました。

本時のねらいと展開

チームが取り上げた課題に即したアプリの具体的内容を考えることができる。

- 前時の内容とゴールを確認する

- 本時のルーブリックを考える

- グループでアプリアイデアを考える

- 自分たちの話し合いを評価する

- 学習をふり返る

実践例(意図・取組)

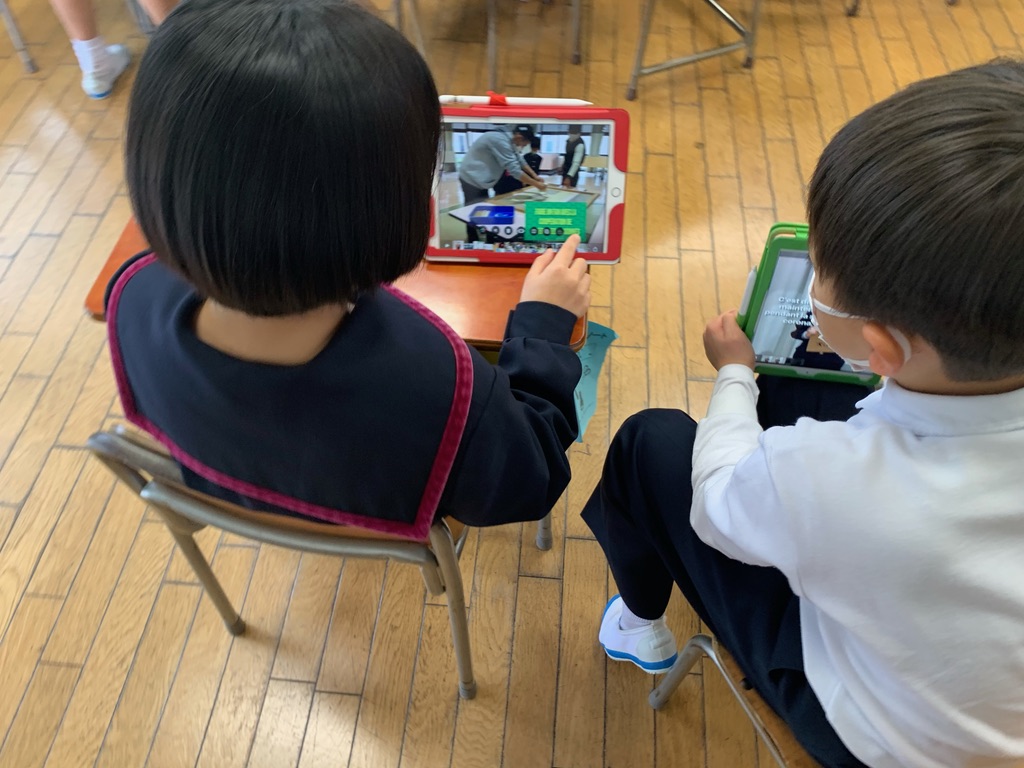

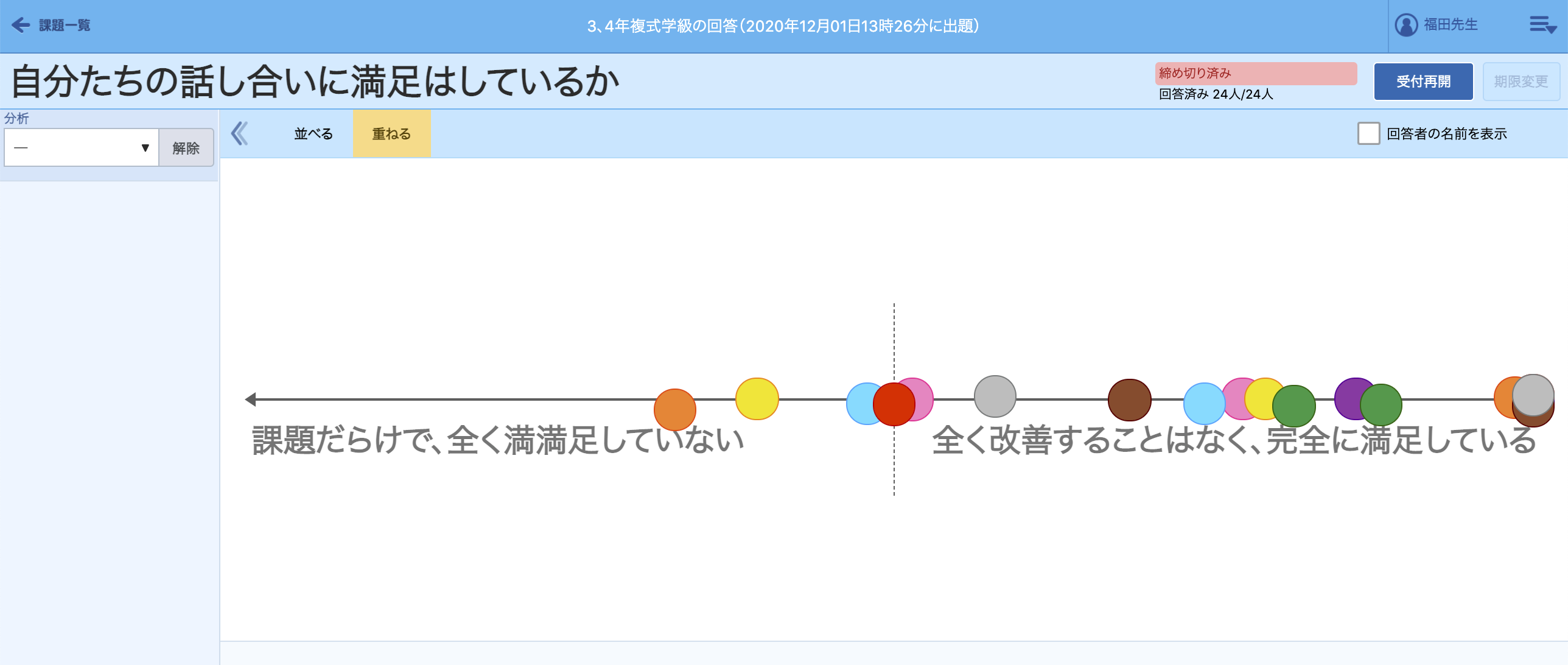

本実践は、国語科の話すこと・聞くこと領域の授業(重点指導事項オ)と関連性をもたせました。国語科の授業では、教科書のモデル文ではなく、総合での実際のグループの発話記録を提示し、自分たちの話し合いにおける問題点をもとに、①司会役を立てる、②テーマにつねに立ち返る、③メンバーの意見を引き出すという方法が必要であることを見いだしました。その方法を意識しながら、実際にアプリの詳細について話し合っていきます。また、グループでの話し合いそのものの改善しながら、質を高めていくため、タブレット端末を用い、毎時間の話し合いに関する満足度とその理由を記録させ、変容を可視化できるようにしました。

実際の話し合い場面では、主張がはっきりしない際には、「っていうと?」や「どうしてそう思ったの?」という相手の発言をさらに促す言葉かけが多く聞こえました。そして、その促しに対し、「だって、自分が市場のどこにいるか分からなかったし、今の自分の向きまでマップに表示されたらいいと思ったから。」と反応するような姿が多く見られました。メンバーそれぞれの考えや思いがはっきり見えていることもあり、他者の考えに納得しながら、比較的多くのグループで考えを収束していくことができました。また、そのプロセスをふり返ることで、うまくまとまったグループもそうでないグループも次時に生かそうとしていました。

成果と課題

- コミュニケーションのあり方についてもふり返り、端末に可視化されていくことによって、話し合うことに関する自己の変容に気が付いていました。

- 発言権の強いメンバーがあらゆることを決めるのではなく、メンバー内で聞き合うことを大切にしながらアプリ内容を決めていくことができました。

- 数回経験するだけで、話し合いに関する技能が確実に身に付くわけではありません。このような機会を継続的に位置付けていくことが大切だと考えています。