めざしたいコミュニケーションの姿

[学年](Phase3)多様な考えを出し合う姿

[単元] (Phase2) 筋道立てて自分の考えを伝える姿

(Phase2) 自分の考えと友達の考えとの共通点,相違点を理解して聞く姿

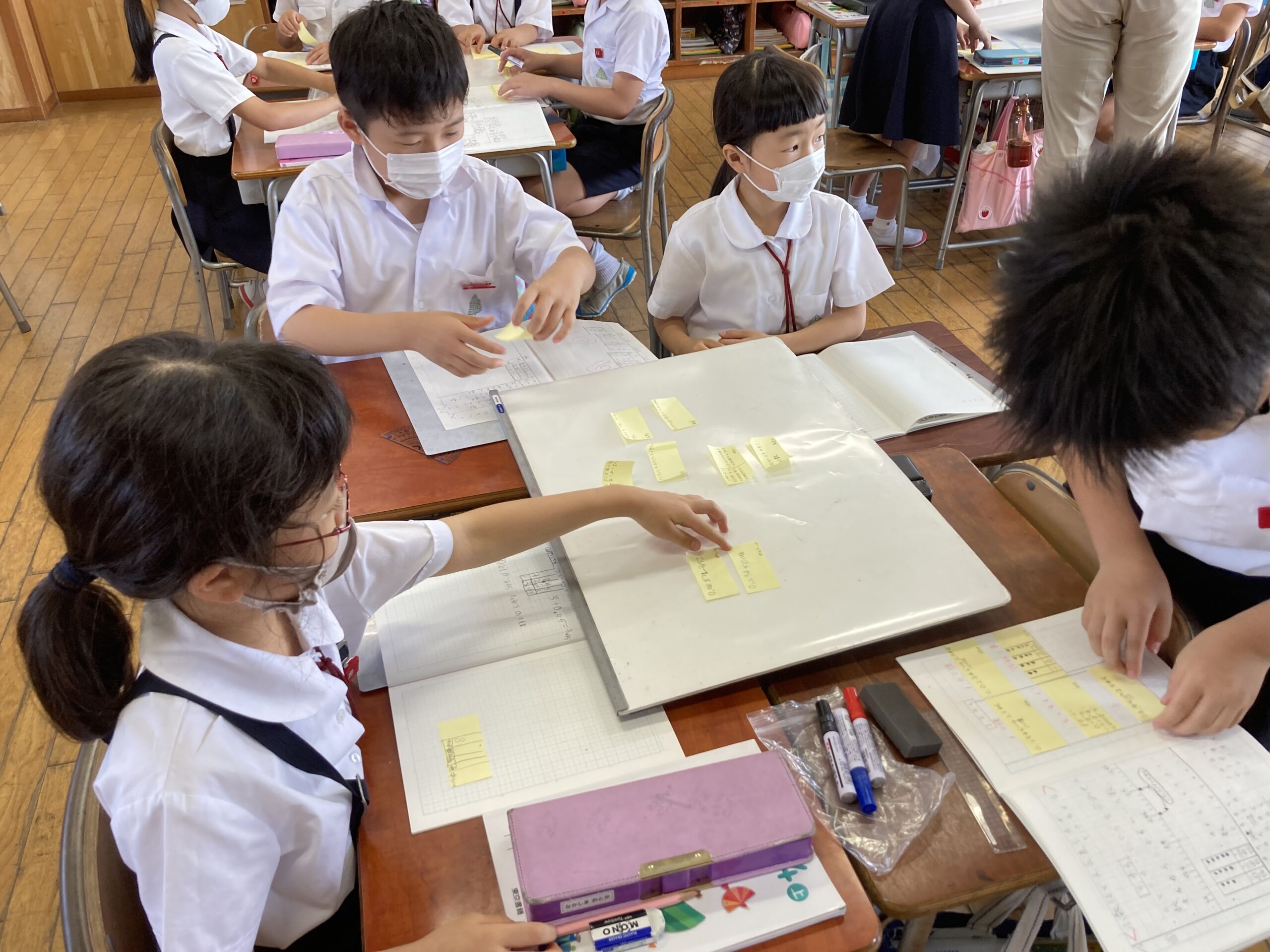

本時は,三角形ABCを提示し,それと合同な三角形を作図する場面です。三角形を作図する過程で,合同な三角形を決定する条件について整理して理解させていきます。底辺からかくことで,頂点Bと頂点Cの位置が決まり,あとは頂点Aの位置が分かれば合同な三角形を作図できることを全体で確認し,<頂点Aを見つけるには?>という課題を設定しました。できるだけ測るところを少なくして,頂点Aを見つけるにはどこを測る必要があるかを考えさせました。どのような考えなのかを視覚的にとらえやすくするために,測ったところを測った順番で番号をつけ,その図をもとにグループでの話合いをしました。

本時のねらいと展開

三角形の構成要素に着目し,合同な三角形をかくために必要な構成要素を考え,説明することができる。

①課題をつかむ。<頂点Aを見つけるには?>

②自分の考えをもつ。

③グループで話し合う。「コミュニケーション場面」

④全体で話し合う。

⑤学習のまとめとふり返りをする。

めざすコミュニケーションの姿に迫るための手立て

★自分の考えを伝える際には,「まず」「次に」「だから」などの接続詞を使って順序立てて話をさせる。

★ワークシートを活用し,測ったところを測った順番で番号をつけることで,考えを可視化させ、共通点と相違点を考えながら聞くようにする。

★ふりかえりでは,グループでの話合いについて自己評価を繰り返し行うことで自分自身のコミュニケーション力を客観的に判断できるようにする。

実践例(意図・取組)

グループでの話合いの様子から,作図の手順を説明する場面のため自然と順序立てた話し方にはなりますが,接続詞を用いながら話そうと意識している児童が多くいました。「まず」「次に」「最後に」などの接続詞を用いながら,どのように頂点Aの位置を見つけたのかを筋道を立てて話そうとしている様子が見られました。順序立てた話し方をすると,聞く側にとって相手の考えを理解しやすくなり,自分の考えと友達の考えの共通点,相違点を比べて聞くことにも繋がると考えられます。

また,ワークシートに自分の考えをかき,考えを可視化させることで,自分の考えと友達の考えの共通点,相違点を比べながら聞くことができました。頂点Aを見つける際に,測ったところを測った順番で番号をつけました。ワークシートを活用しながら話合いを進めていくことで,初めは五回測って頂点Aを見つけていた児童も,グループでの話合いを通して,三回測って頂点Aを見つける方法に納得している様子が見られました。

ふりかえりでは,四段階評価のルーブリックを作成し自己評価を行いました。友達の自己評価も見られるようにし,現時点での自分に身に付いていること,

身に付いていないことを客観的に判断できるようにしました。グループでの話合いについて自己評価している中で,全体交流での話合いについて自己評価している児童も見られました。自分が「なるほど」と思った場面が強く印象に残り,自己評価に反映されてしまっているといえます。

成果と課題

・接続詞を使って話すことを意識することで,筋道立てて自分の考えを伝えることができました。

・考えを可視化することで,友達の考えを捉えやすくなり,自分の考えと友達の考えを比べながら聞くことができました。

・一人ひとり自己評価をする場面が曖昧になってしまいました。自己評価する場面を明確にし,統一する必要があります。

学びのバトン

[5年生バトン] ④山口(算数)→ 次は,⑤田中(家庭)実践になります。

・共通点相違点を意識して聞く力の育成