めざしたいコミュニケーションの姿

[学年] (Phase3)話合いによって最適解を見いだしたり,合意形成したりする姿

[単元] (Phase2)根拠を明確に示しながら,自分の考えを伝える姿

(Phase2)共通点や相違点を理解ながら聞く姿

本時のねらいと展開

大陸文化の摂取,大化の改新,大仏造営の様子を関連付けたり総合したりして,この頃の世の中の様子を考え,適切に表現することができる。

①聖武天皇の造った大仏の手の大きさを知り,本時の課題をつかむ。

②教科書や資料集を使って,大仏づくりの費用等について調べる。

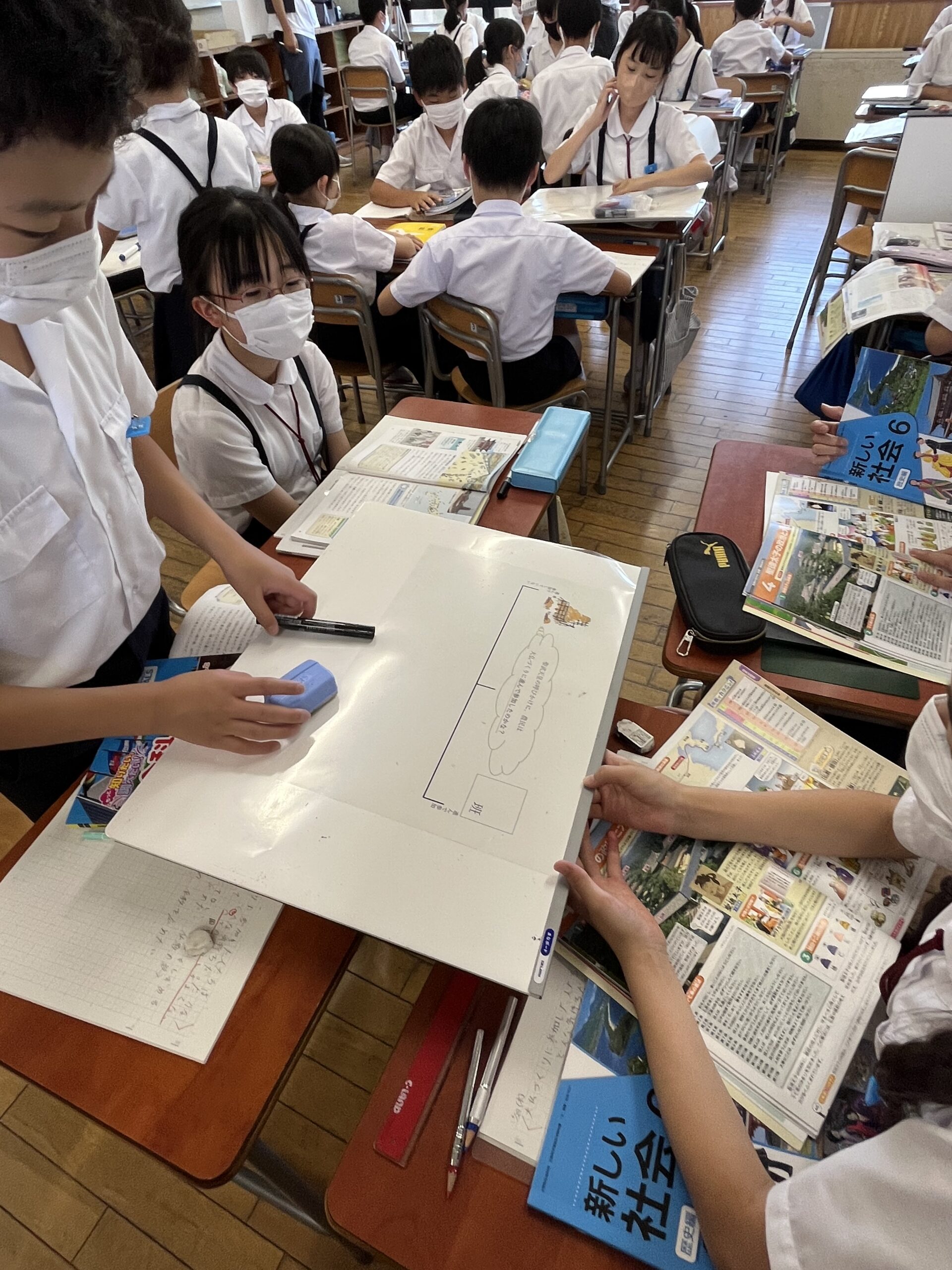

③大仏づくりに関わった人たちの思いについて考えて交流する。「コミュニケーション場面」

④学習のまとめとふりかえりをする。

めざすコミュニケーションの姿に迫るための手立て

★話型を示して考えや根拠,理由を明確に示しながら,自分の考えを伝えられるようする。

★ネームプレートを活用して,共通点や相違点を理解しながら聞くことができるようにする。

実践例(意図・取組)

単元を通して,「もし,あなたが〇〇だったら…」というように歴史上の人物や地方の人々など様々な立場から物事を考えることができるような発問をしていきました。本時では,大仏づくりに携わった「聖武天皇」「行基」「地方の農民」のそれぞれの思いについて考えました。「聖武天皇」と「行基」の思いについて全体で話し合った後,「地方の農民」の思いについてグループで話い合いました。その際,もし,あなたが農民だったら進んで参加したか,それとも進んで参加しなかったかと問い,ネームプレートを貼らせて立場を明確にさせました。自分や友達の立場が明確になることで,グループでは交流することの必要感が生まれ,活発に意見を交流する姿が見られました。

交流後には,エデュキューブを使って「話す」「聞く」ことのルーブリック評価に取り組みました。ある児童は,「聞く」を4と評価しており,自分とは立場が違う友達の考えを理解して聞くことができていました。さらに,その児童は立場の違う友達の考えを聞いて,理解するだけではなく,そこから自分が考えたことを付け加えて述べていました。授業中の発言と自己評価からめざすコミュニケーションの姿を捉えるうえで有効であった。

成果と課題

・話型を提示することで,根拠を明確に示しながら,自分の考えを伝えようとする姿が見られました。

・ネームプレートを活用することで,立場の違いが可視化されるので,共通点や相違点を明確にしながら聞こうとする姿が見られました。

・ネームプレートを貼ることが目的になってしまう児童の姿も見られ,めざすコミュニケーションの姿に迫ることができない児童もいました。

・「話す」「聞く」どちらも,児童一人一人の自己評価の基準が曖昧になるため,学級全体でめざす姿のイメージをより明確にもつが必要であると感じました。

学びのバトン

[6年生バトン]

④ 室野(社会)→ 次は,室野(社会)実践になります。

・めざすコミュニケーションの姿に近づくために,具体的な姿を動画などで示して児童と教師で教共有する。

・様々な教科でコミュニケーション力の育成を図り,学年でのめざす姿に迫る。