金沢大学附属小学校

馳 裕紀子

授業時数が足りない中,学習内容を精査し,学習したことを家庭実践につなげていくには,どうすればよいでしょうか。題材構成を工夫することが大切だと考えます。

最近世の中でよくきかれるようになった「SDGs」という言葉があります。この「SDGs」という考え方を学習の中で,家庭生活の中で意識させるには,やはり題材構成を工夫することが必要でしょう。これら2つを結び付ける題材,授業を提案します。

従来

〔快適な過ごし方〕・手洗いで洗たくすることができる。

〔ともに生きる〕・自分や身近な人々の生活や環境とのかかわりに気付き,快適な生活の仕方を工夫することができる。

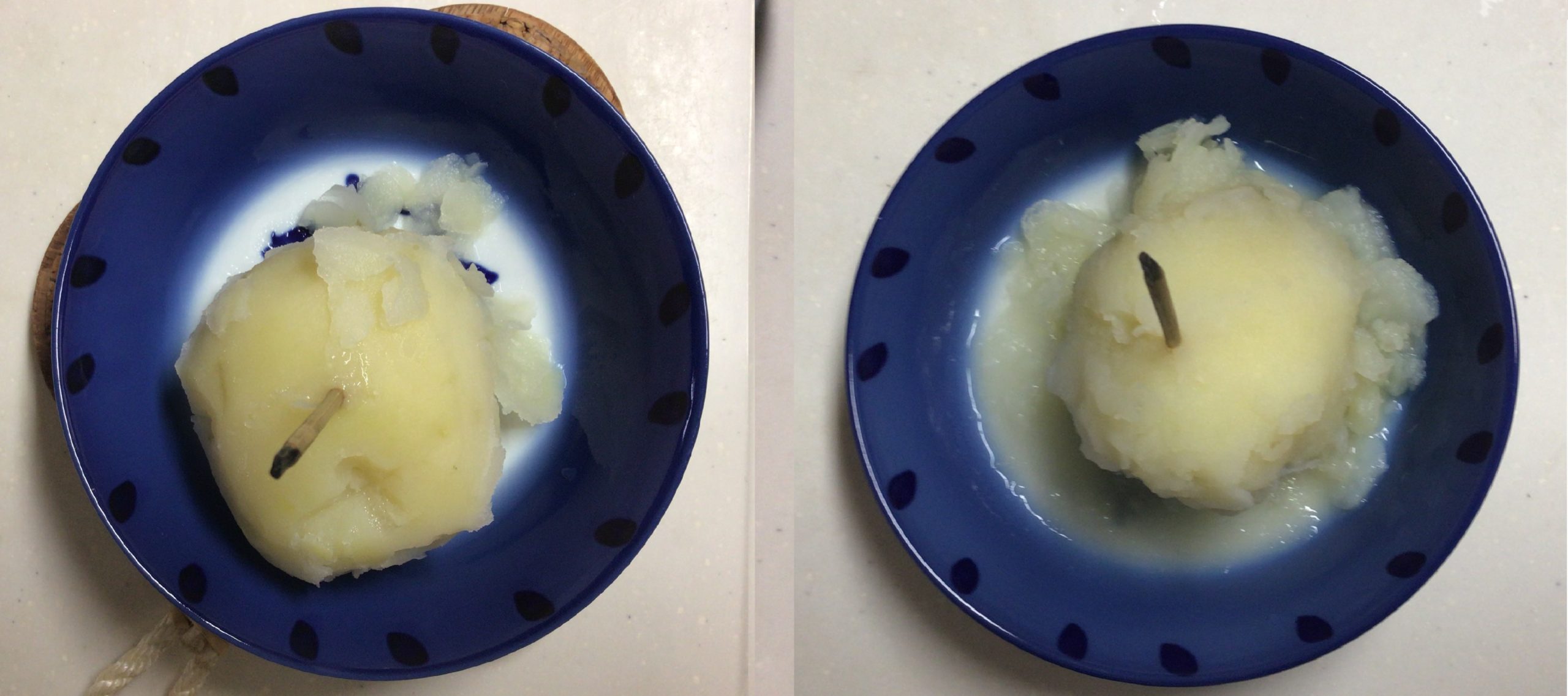

〔快適な過ごし方〕1.手洗いでの選択の仕方を知る。 2.実際に手洗いで洗たくすることができる。(授業で)

〔ともに生きる〕 1.身近な地域の環境について,気が付いたことを話し合う。

2.人々や環境などとのかかわりで,自分にできることを考え,よりよい生活をしようと実践する。

課題

授業時数が少ない中で,カリキュラムの内容を指導し,家庭での実践につなげていかなければならない。

実践例

(実践の意図、具体的な手立て、実際の様子など)

最終題材の学習内容を各題材の終末時に位置付けることが,学習内容の精査と時数削減につながっていくと考えました。“水のむだづかいをしない”などの一つの小さな行為がいろいろな目標につながっていることを知った上で,生活の中でどのような行動をするか考える機会としました。

年間を通して,題材終末時にSDGsを意識し,SDGsの目標と実際の行動を結び付けるような学習場面を設定し,学習したことを生かすための家庭実践計画を立て,実践につなげるようにしました。

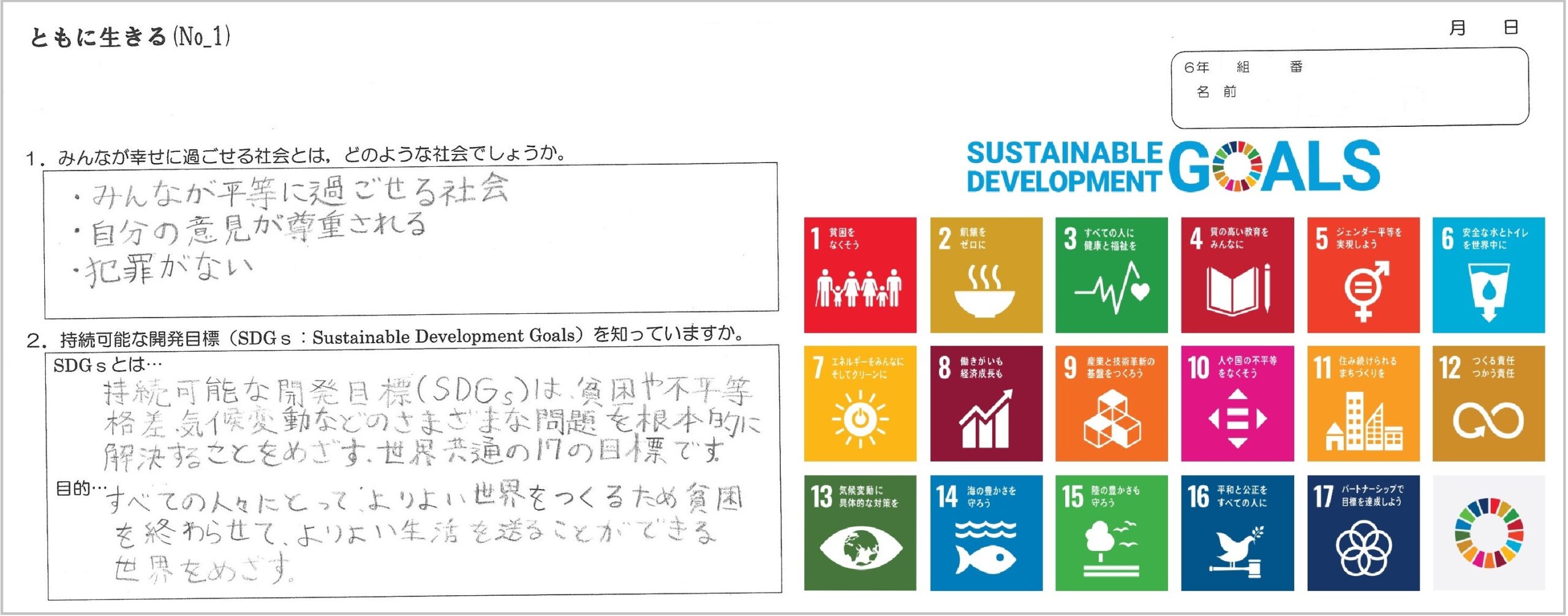

今回は洗濯実習を行った後,SDGsとは何かについて子供版の資料を使って知り,その17の目標の中から洗たく(手洗い)をする上でかかわりのあるもの,達成する上で自分ができることは何かを考え,交流し,実践計画を立てました。

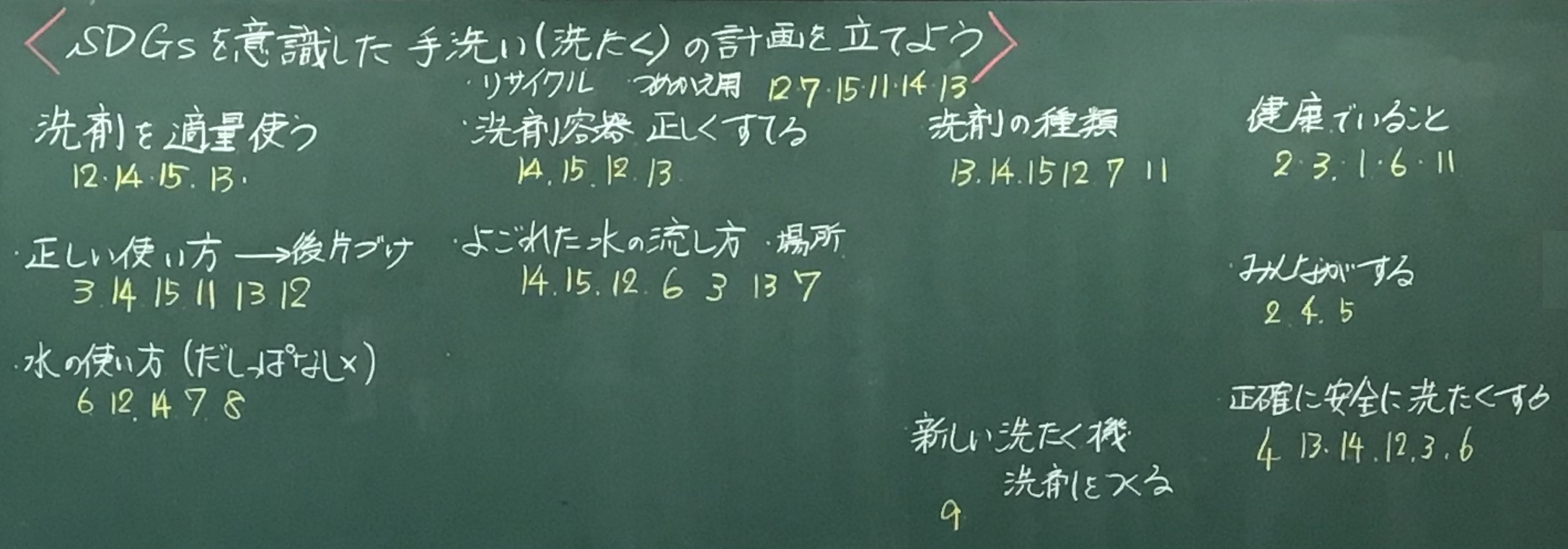

授業で行った洗濯実習をふまえ,自分がどのように洗たくをすれば洗たく物がきれいになるのか,どのようなことに気を付ければ環境にやさしい洗たくとなるのかを考え実践計画を立てていました。“水をだしっぱなしにしない”“詰め替え用の洗剤を使う”などの行為がどのような目標につながっていくかを意識化することができたり,洗たく以外のちょっとした行動が環境につながっていくことに気付いたりしていました。

成果と課題

・SDGsの考え方を知り,小さな行為が大きな目標につながっていくことが分かりました。

・SDGsを意識した家庭での実践を見据えて洗たくの計画を立てることができました。

・洗たく以外の家事のちょっとした行為も環境につながっていくことに気付きました。

・SDGsについて知るための資料を読むための時間が必要となりました。他教科と関連させた方が,限られた時間の中で深く学習することにつながると思います。