奈良女子大学附属小学校

服部 真也

1.学習の経緯

これまで絵や造形遊び、鑑賞など、どの領域の題材もバランスよく経験してきた6年生の

子どもたち。様々な題材を経験する中で、創造的に発想し、イメージに合うように試行錯誤

する力や、材料の特徴を生かし、イメージに合った材料を選択する力、友だち同士表現を認

め合い、高め合う力が育ってきたように感じる。卒業を控えた子どもたちとの最後の実践と

なる題材で、共通の材料「ガラス瓶」から発想を広げ、立体に表す題材を提案した。

2.題材の概要

本題材は、直径17cm、高さ27cmのガラス瓶の特徴を生かし、立体に表す題材であ

る。「表面が透明である」、「蓋がついており、密封できる」、「光を通す」といった、ガ

ラス瓶の特徴を捉え、ガラス瓶の置き方を発想の手がかりとし、中に、あるいは外にどんな

ことを表してみたいかを十分に考え、表し方を工夫していく。

・ガラス瓶に触れながら広がったイメージに合わせて、表現するときの感覚や行為を通して

動きやバランスなどを理解している。(知識)

・表現方法に応じて様々な材料を活用するとともに、前学年までの材料や用具の経験や技能

を総合的に生かしたり、表現に適した方法などを組み合わせたりするなどして、表したい

ことに合わせて表し方を工夫して表している。(技能)

・動きやバランスなどをもとに、自分のイメージをもちながら、ガラス瓶に触れながら感じ

たことから表したいことを見付け、形や色、材料の特徴、構成の美しさなどの感じなどを

考えながら、どのように主題を表すかについて考えている。(思考力・判断力・表現力等)

・動きやバランスなどをもとに、自分のイメージをもちながら、自分たちの作品の造形的な

よさや美しさ、表現の意図や特徴、表し方の変化などについて、感じ取ったり考えたり

し、自分の見方や感じ方を深めている。(思考力・判断力・表現力等)

・つくりだす喜びを味わい、主体的にガラス瓶の特徴を生かして形をつくる学習活動に取り

組もうとしている。(主体的に学習に取り組む態度)

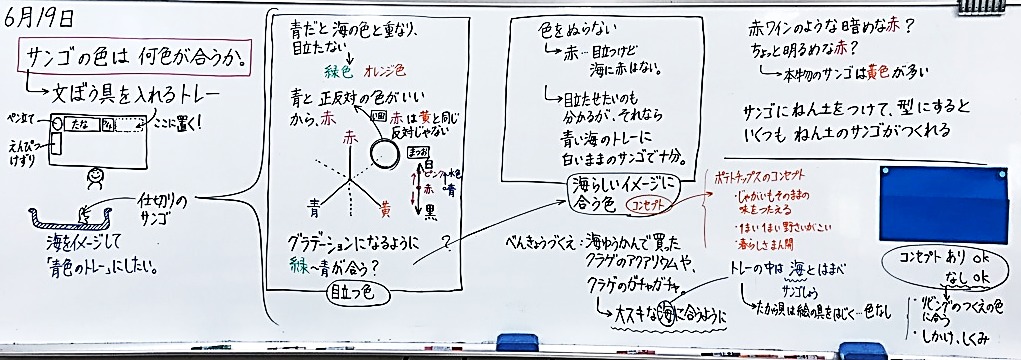

3.発想・構想のための「言語活動」における指導の手立て

子ども一人一人がガラス瓶の特徴から表したい思いをもち、豊かにイメージできるように

次の指導を試みた。

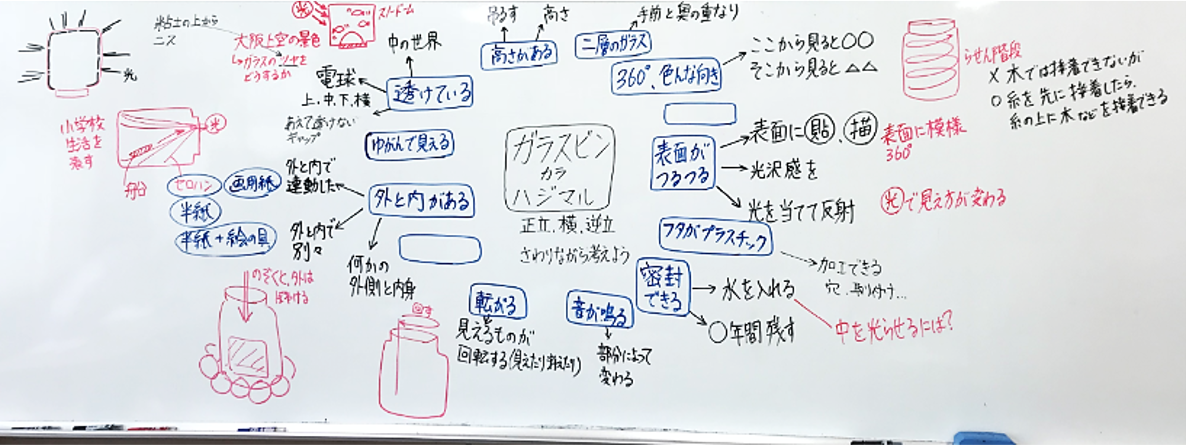

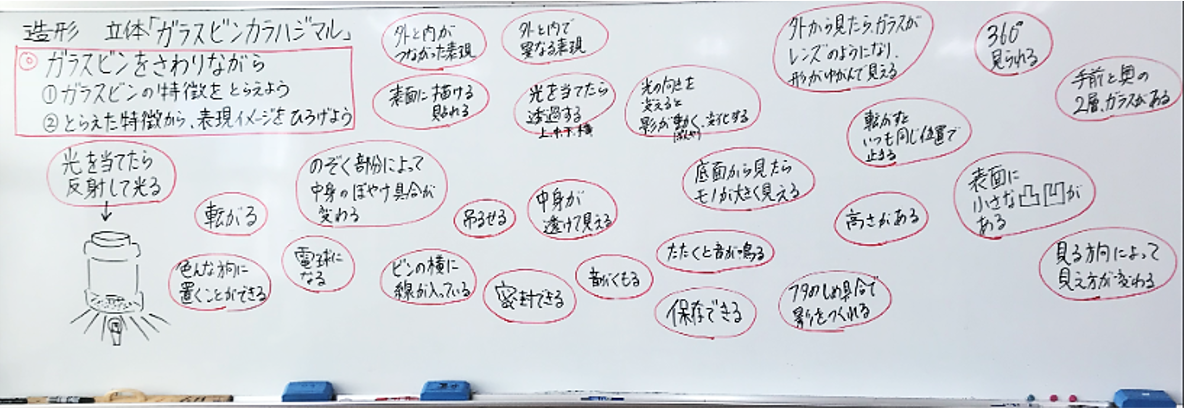

①一人一人がガラス瓶に触れ、捉えた特徴を生かした表現をイメージし、主題を生み出すこ

とができるように、導入時に三通りの置き方(正立、横置き、逆立)を試し、そこで広が

った子どものイメージを材料の特徴別に構造化し、整理する。

②教室の多くの場所で自然な鑑賞・交流が起こり、材料の選択や表現において創造的に工夫

できるように、座席を自由席にしたり、材料置き場を教室の前後など離れた場所に配置

したりする。

③表現方法や材料選択において迷いが生じたとき、活動意欲を下げることなくイメージに合

った表現方法を見つけることができるよう、朝の会の一人一言タイムで、悩んでいるこ

とを学級全体に相談できるよう、声をかける。

4.実践の結果

①ガラス瓶を触りながら考え始める子どもたち。3通りの置き方を試しながら、覗いたり、

中にモノを入れて見え方を確認したりして特徴を捉えていった。15分程度触った後、ど

のような特徴があるか見つけたことを発言する場を設定した。

【A女】(支援が必要だと予測していたが、指導仮説がうまくいった例)

イメージの立ち上がりに時間がかかる傾向のあるA女。導入時に子どもたちの発想を特

徴別に板書にまとめると、彼女は板書をもとにガラス瓶の特徴をつかみ、自分の表したい

思いやイメージをもつことができた。表したいことが決まったため、導入後はスムーズに

活動に入り、創造的に工夫する姿が見られた。

【B男】(導入ではうまくいったように見えたが実際はうまくいかず、支援を要した例)

B男は題材提案後すぐに、「未来へ進む、成長する」を主題にすることに決めた。導入

の段階でビンが透き通っているという特徴から、「大海原に浮かぶ船」を表すことで主題

に迫ろうと考えたのだ。しかし、実際に表現が始まると、頭の中のイメージと実際の表現

にずれが生じはじめた。船が大海原に浮かび、静止しているように見えてしまうため、未

来へ進み、成長し続けるという主題と合わないと考えたのだ。何度も材料を試したり、友

だちの表現の意図や主題を聞き取ったりし、主題を「上に続く螺旋階段」として表現する

ことに決めた。

②毎時間、自分の座る場所を考えるように促した。一人で没頭したい子はすぐに座席を決

め、刺激を受けたい友だちがいる子は、隣や近くで活動できるように座席を決めた。材料

を取りに行く間に友だちの表現が自然に目に入るように材料の置き方を設定し、あえて途

中鑑賞タイムを設定しなくても自然に鑑賞・交流ができるようにすると、至る所で学び合

う姿が見られた。また、学び合いがさらに深まるように、座席を決める際に教師から「使

う瓶の向き」や「似た活動」のグループへ促す声かけも適宜取り入れると、意識して座席

を決める子どもも見られた。

③朝の会の一人一言タイムで、表現の悩みについて相談する子が何人もでてきた。

【C女】順調に活動を進めたC女だが、途中でどのように表現したらよいか悩みはじめた。

そこで、朝の会の一人一言タイムで、迷っていることについて相談を投げかけた。友人か

らたくさんの助言を受け、自分のイメージが確認できた彼女は、自信をもって最後まで取

り組むことができた。

5.成果と課題

①導入時、3種類の置き方を試し、触りながら発想するように促したことで、瓶ならでは

の特徴が捉えやすくなったと考えられる。また、発想の方向性がわかるように板書を構成

したことで、一人一人の表現イメージが沸き、表現活動に入っても停滞する子どもが少な

かった。一方で、瓶の特徴から自分の思いを見つめ、主題を生み出すために、表現活動に

入る前に丁寧に情報支援をしたり、イメージする時間を確保したりする必要性も感じた。

②各自、自分の表現がよりよくなるための座席を決めたことで、多くの場所で自然な交流

が生まれた。座席を自分で決められるようにすることが、思いの深まりと発想の広がりに

つながったと考えられる。

③学級全体で悩みを解決する場を設けると、表現イメージが明確になり、自信をもって活

動に取り組めるようになった。他の子どもたちにとっても、友だちの様々な表現の仕方や

捉え方を知る機会につながったといえる。

※実践画像など詳細は、奈良女子大学附属小学校研究誌「学習研究」の本実践についての論文をお読みください。

本時のねらいと展開

ガラス瓶の特徴を捉えたのち、どのような表現ができそうかを方向別に構造化した板書