金沢大学附属小学校

中山 典子

めざしたいコミュニケーションの姿

共感したり理解したりして聞く姿

話し合う活動は,国語科に限らずどの教科でも取り入れられることが多い活動です。そして,友達と話し合うことを通して,自分の考えを広げたり深めたりすることも多いです。また,私たち教員は,子供の話合いの質をだんだん高めていきたいと思っています。そこで,本実践では,自分の考えを明確にしたり広げたりするタイプの話合いを行うことで,今の子供の現状を知り,司会者にはどんな力が必要なのか,そして,参加者にはどんな力が必要なのかを考えていきます。

本時のねらいと展開

交流を通し,登場人物の行動や気持ちについて,自分の考えを広げたり深めたりすることができる。(思考力,判断力,表現力等)

| 1. 課題<なぜおじいさんは木と親しいのか>に対して,自分の考えを交流する。

(小グループ交流→全体交流) 2. 深めの発問「もし,おじいさんが木の精なら,なぜ,マーちんたちの前に現れたのか。」について自分の考えを交流する。(小グループ→全体交流) 3. 本時をまとめ,ふり返る。 |

実践例(意図・取組)

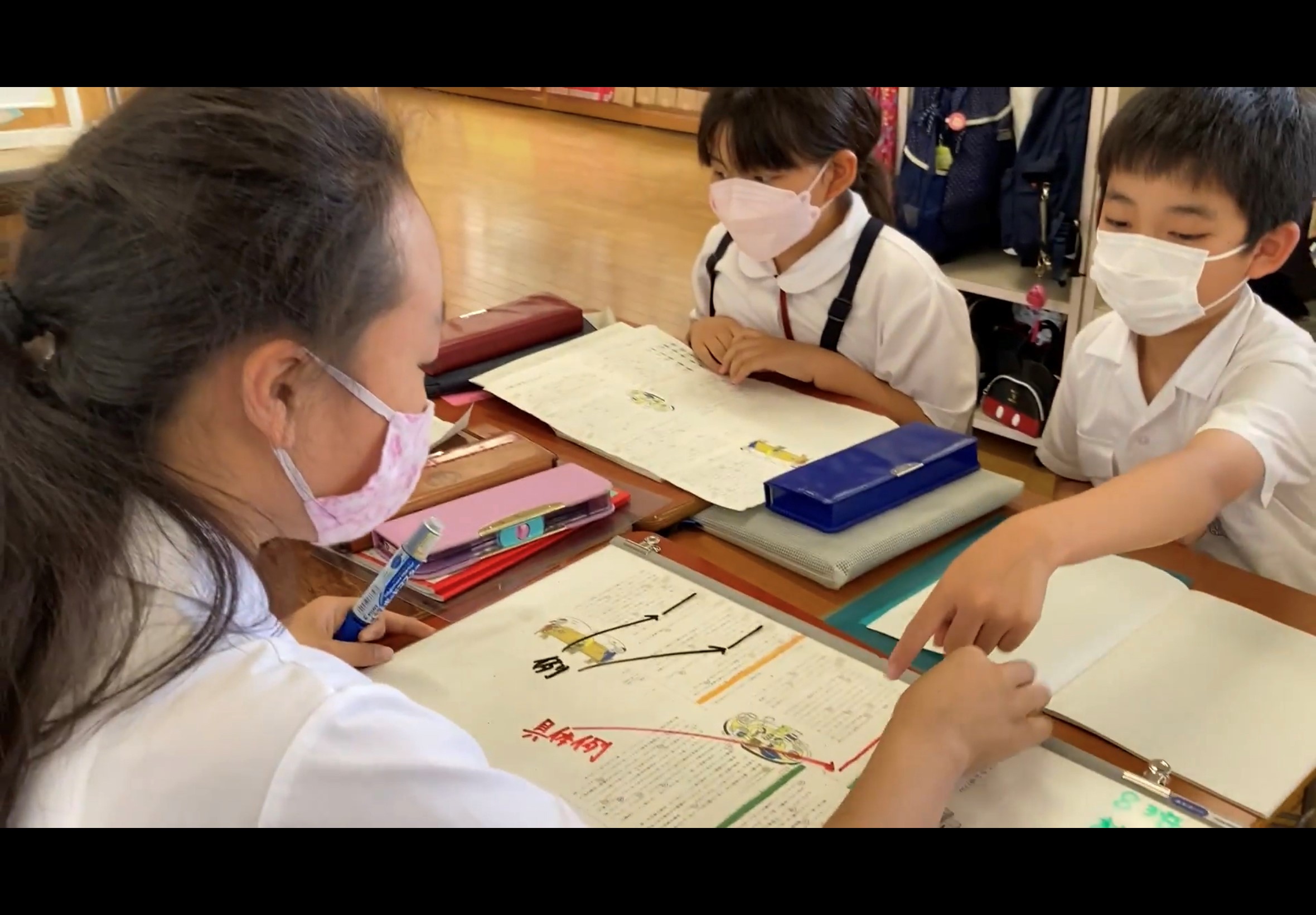

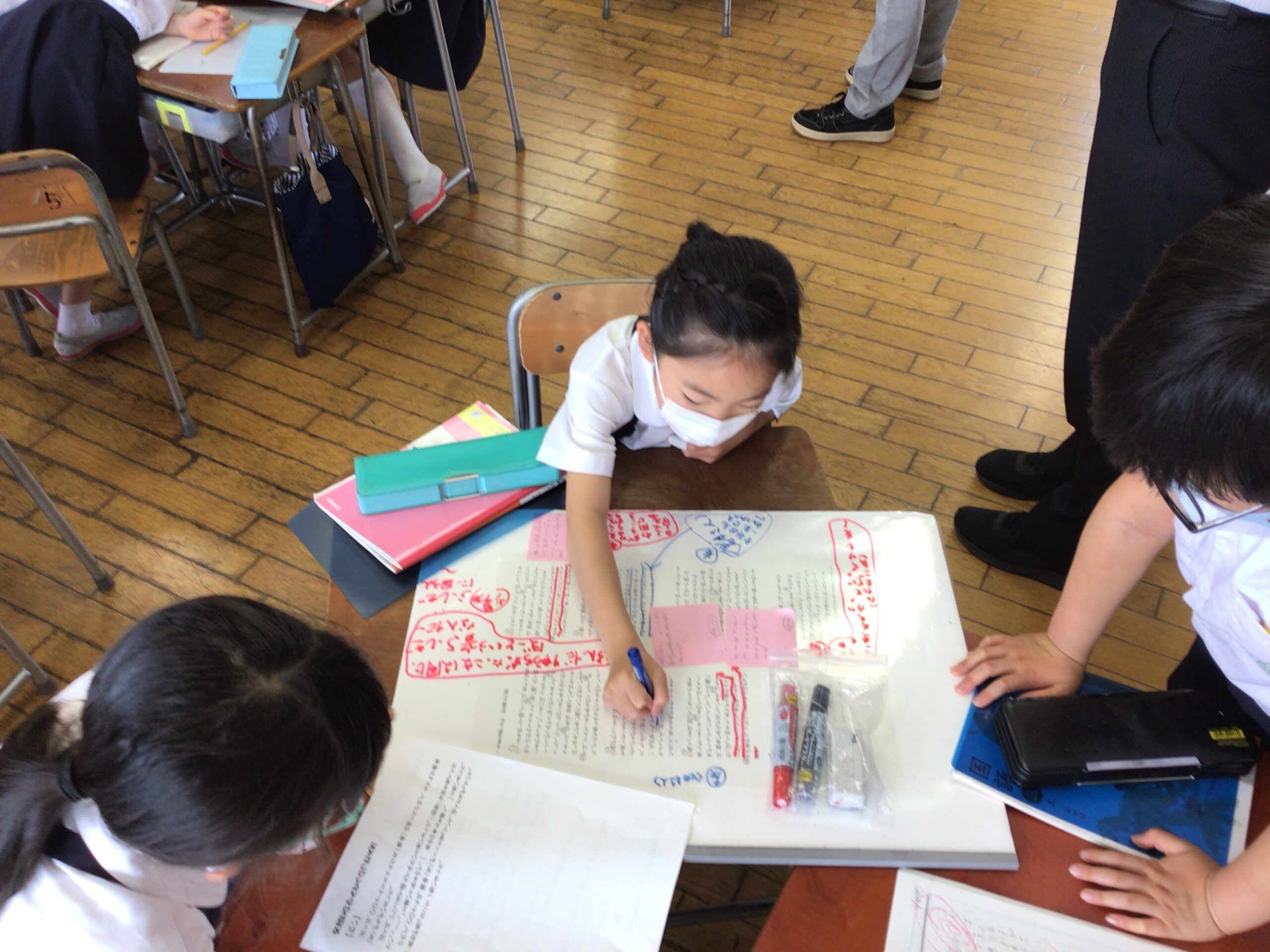

新型コロナの状況が少し落ち着いてきたため,本単元から小グループでの交流も始めました。今後,合意形成等コミュニケーションの段階としてレベルの高いものを習得するには,話合いの進め方や司会者・参加者等の各々の役割を知っておく必要があります。参加者として必要なことは,3密の中でもある程度指導することはできました。しかし,話合いの進め方の習得や司会者の経験という点については,まだ不十分です。そこで,今回は,自分の考えを明確にしたり広げたりするタイプの話合いを行うことで,このタイプの話合いの進め方や司会者の役割を知ると同時に,参加者として友達の意見に反応したり,分からない点は質問したりしながら,課題解決のために小グループで交流しました。

本時では,司会者は司会者シートを用いました。そして,参加者は普段から教室に掲示してある反応の仕方をもとに共感しながら聞いたり質問したりしながら交流しました。

実際の話合いでは,下記のようになりました。

【課題についての話合いの場面の一部】

司会:次は,Aさんです。

A児:「お父さんのふるさと~~。みんなによろしく。」のところから,おじいさんは木(の精)だと思って。

B児:あっ,そうなの。木なの。

A児:うん。木だと思うから,「みんなによろしく。」というように他の木と親しいのだと思う。

B児:あーん。(おじいさん自身が)木だと思うから,みんなの前に現れたのか。なるほど。

司会:次は,Cさんです。…(話合いは続いていく。)

この話合いでは,B児の「あーん。」「なるほど」から,共感して聞いている様子が分かります。また,B児のようにA児の発言の意図を汲み自分の言葉に直して言うことで,理解を深めて聞いている姿も見られました。

【深めの発問についての話合いの一部】

(このグループの話合いの内容は,主題からずれています。)

C児:マーちんたちと遊びたかったからじゃないかな。

D児:熱中症になるよということを伝えたかったのでは。

E児:おじいさんは,物知りだから経験が豊富だしね。

D児:どんな経験?

F児:昔ながらの経験じゃない。…(話合いは続いていく。)

この話合いでは,D児の「どんな経験?」というところから,友達の考えを理解しようとする様子がうかがえます。また,この発言は他の聞き手にとっても理解が深まる質問になっています。

【課題についての話合いの場面の一部】

G児:「この木がさか立ち~こまってしまうんだ。」のところから,おじいさんは木についていろいろ知っている人だからかなと思いました。

H児:なんで知ってるの。

G児:・・・。(考えている。)

司会:分からないことがあれば,質問をどうぞ。

参加者:・・・。(考えている。)

司会:ないですね。次は,Iさんです。…(話合いは続いていく。)

この話合いでは,質問されたことに対して考えたり,質問を考えたりしている場面が見られます。しかし,司会者が考える時間を与えることなく,次々と司会者シートをもとに話合いを進めてしまいました。

成果と課題

| ・「あーん。」「なるほど」等,友達の意見に反応しながら共感して聞いていました。また,友達の発言の意図を汲みとり自分の言葉に直して言うことで,理解を深めて聞いている姿も見られました。 |

・参加者自身が主体的に質問することで,友達の考えを理解しようとする様子がうかがえました。

| ・司会者に,話合いの状況を見て考える時間を与えること,つまり「間をとること」も教えていく必要があります。今回,考えこんでいる友達がいるにもかかわらず,司会者は進行表を見て話合いを進めようとしていました。 |

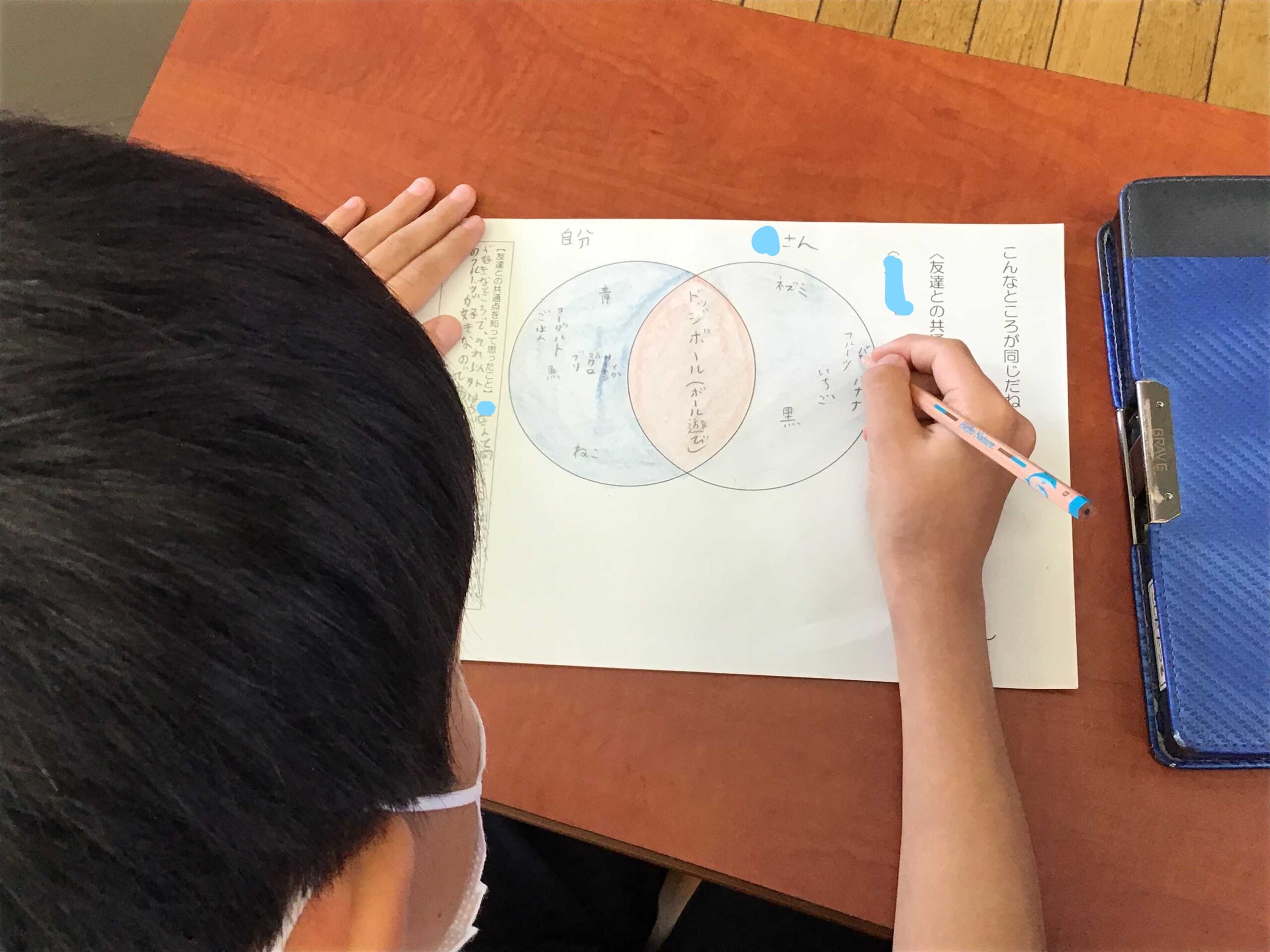

・これからは,どの子供も自然な話合いができるようにしていくとよいことがわかりました。数名の教員に小グループでの交流の様子を見てもらったところ,本学級は話合いの型が必要な子供もいれば,自分たちで進められるため型から脱却した方がよい子供もいるという状態でした。そのため,これからの話合いでは,子供が「なぜそう思ったの。」と問い返したり,「それって,つまり〇〇ということかな。」と意図を聞き返したりすることが必要だとわかりました。